Вдень нитку в иголку: художник Леша Павлов о том, как работать с утратой через искусство

Меня зовут Леша Павлов, я — художник и фотограф. В своей практике я обращаюсь к темам семейной памяти, колониального наследия и взаимоотношений человека с природой. В этом году я вошел в число финалистов премии B. Bubikanova Art Prize, в связи с этим, я хотел бы рассказать подробнее о своем проекте «Иҥнэҕэ сапта ук».

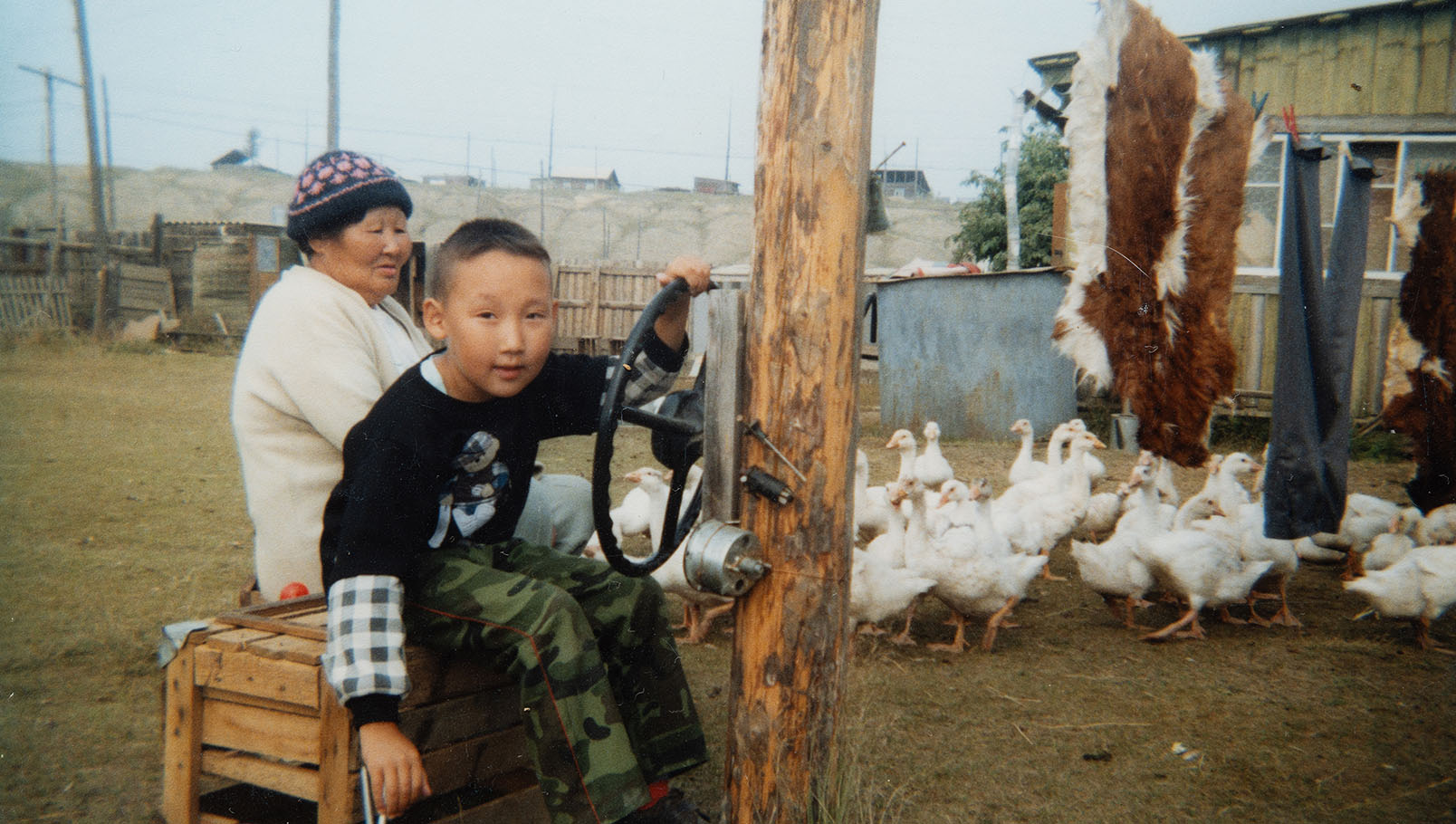

Мою бабушку звали Евдокия Федоровна, для близких она была Дуня. Дуунньа, если переложить на якутский лад. Она ушла от нас четыре года назад в мой день рождения. Мне посчастливилось чувствовать ее тепло и заботу вплоть до 27 лет. Что я на самом деле знаю о ней? Стыдно признаться — не так много. Я не знаю, какую музыку она слушала, когда была молодой, и слушала ли вообще. Не знаю, были ли у нее любимые книги, за чтением которых она просиживала ночи. О чем она мечтала в юности, о чем говорила с подругами? Не знаю, какой был ее любимый цвет и какие мысли посещали ее, когда она засматривалась в окно.

Все эти детали прошли мимо меня, хотя, правильнее будет сказать, что я особо о них не думал ранее. Я просто любил ее. Но рано уехав из родного дома, в осознанном возрасте я виделся с близкими не так часто, как хотелось бы. Поэтому многое осталось не рассказанным и не услышанным. Сейчас мне важно восполнить эти пробелы хотя бы частично.

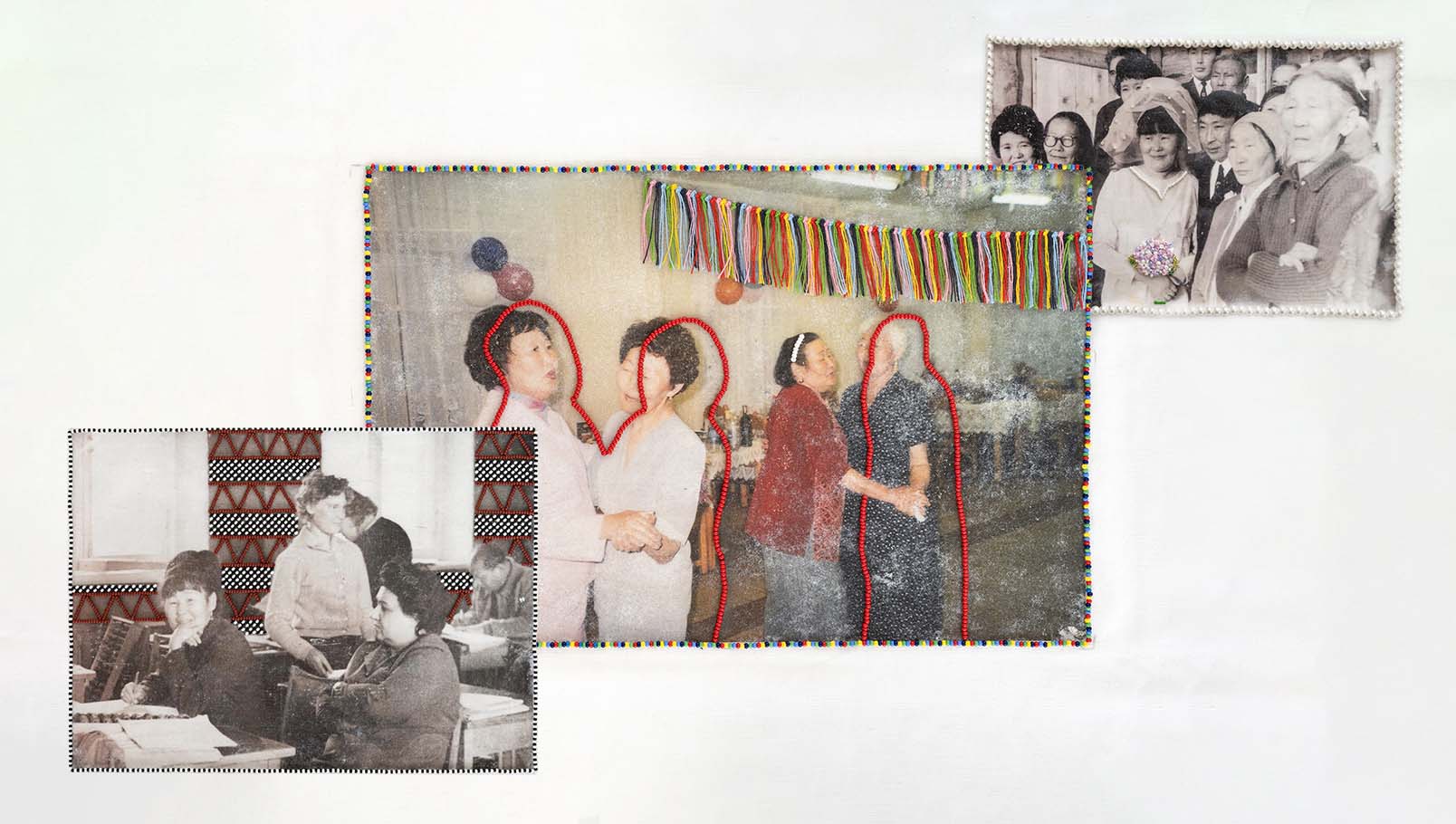

Я прислушиваюсь к отголоскам бабушкиной жизни, которые остались в вещах, архивах, воспоминаниях других людей, и стараюсь узнать ее заново — не как бабушку, а просто как человека. Стежок за стежком, бусинка за бусинкой я собираю ее образ. Не ностальгический, а живой и сложный.

Сколько я себя помню, бабушка всегда что-то шила или вязала. В ее руках постоянно были нитки, иголки, спицы. Она мастерила унты и меховые шапки, вязала уютные носки и варежки, которые согревали нас зимой. Но особенно бабушка любила работать с бисером — тонкая работа, требующая терпения и точности. Каждая бусинка ложилась на свое место, превращаясь в сложный узор, и в этом занятии она находила особую радость. Название «Иҥнэҕэ сапта ук» (с якут. «вдень нитку в иголку»), отсылает к ее ремеслу, и к моему художественному процессу, где я соединяю вышивку, работу с архивами, инсталляции и фотографию.

Работа над этим проектом началась в 2020-м году, еще при жизни бабушки. Тогда я впервые за долгое время вернулся в свое село Борогонцы, чтобы провести время с семьей. Это было странное лето ковидных ограничений, и свободного времени у меня было очень много. Я подолгу гулял с камерой вокруг озера, на берегу которого прошло мое детство. Всматривался в знакомые пейзажи через шахту видоискателя и делал портреты членов своей семьи. И в какой-то момент я понял, что эти кадры могут стать частью большого разговора о моих корнях и о людях, которые помогли мне стать собой.

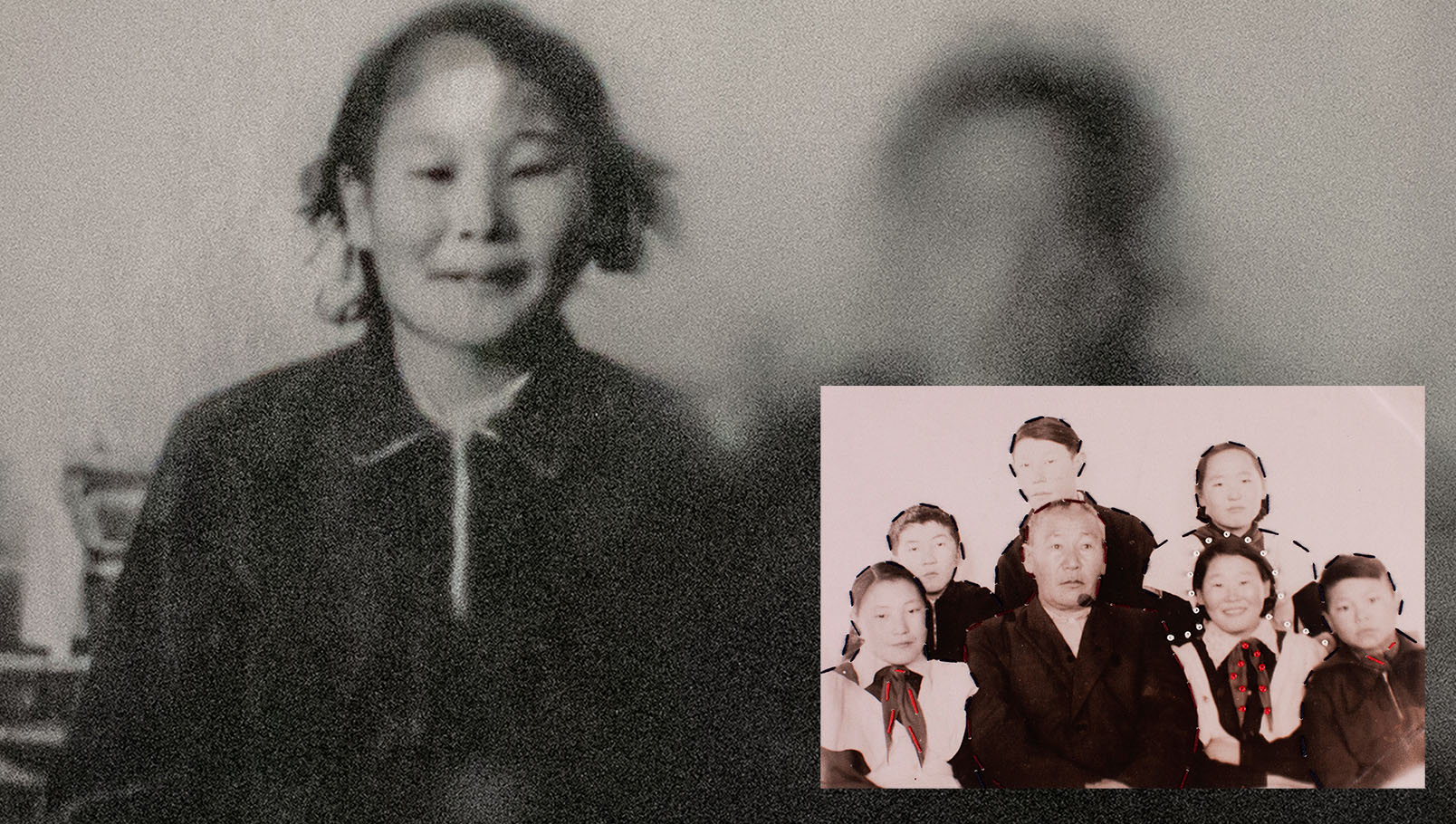

Я взялся за исследование семейного фотоархива. Раньше они воспринимались мной скорее как милые картинки, запечатлевшие ушедшую эпоху и события, о которых я знал лишь понаслышке. Но во время той поездки на родину, я впервые ощутил их подлинную значимость и осязаемую ценность. Перед моими глазами предстали не просто истрепавшиеся от времени фотокарточки, а материальные воплощения опыта моих близких.

Перебирая черно-белые снимки в альбомах или извлекая из большой картонной коробки фотографии, хранившиеся без какого-либо порядка и системы, я словно заново знакомился со всеми. Я с удивлением понял, что почти все в нашей семье умели снимать, и делали это поразительно хорошо. Я не столько про техническое мастерство, сколько про визуальную чуткость и особую интуитивность взгляда. Обнаружилось множество фотографий, которые десятилетиями лежали скрытыми от посторонних глаз, но так и просились быть перенесенными в новый контекст. Туда, где у них появился бы зритель.

Вернакулярная фотография — это термин, используемый в теории фотографии для обозначения «повседневных», неформальных изображений, созданных вне художественного или профессионального контекста. К ним относят семейные снимки, любительскую съёмку, фото на память, фотоизображения в паспортах, открытках и так далее. Прелесть в том, что через них фиксируются не только лица и места, но и то, что невозможно выразить словами: жесты, взгляды, атмосферу времени. Именно в таких, на первый взгляд, обыденных изображениях проступают разные явления без попытки подогнать их под готовый нарратив. Это открывает огромный спектр возможностей для художественного переосмысления.

Для меня архивы являются источником не документальных свидетельств, а визуальных метафор. Пересобирая и переосмысляя эти материалы, можно вступать в диалог с прошлым, создавая пространство, где переплетаются личное и коллективное, реальное и выдуманное, прошлое и настоящее. Это все представляет собой не статичный фонд, а нечто динамичное, похожее на тканевое полотно, развевающееся на ветру.

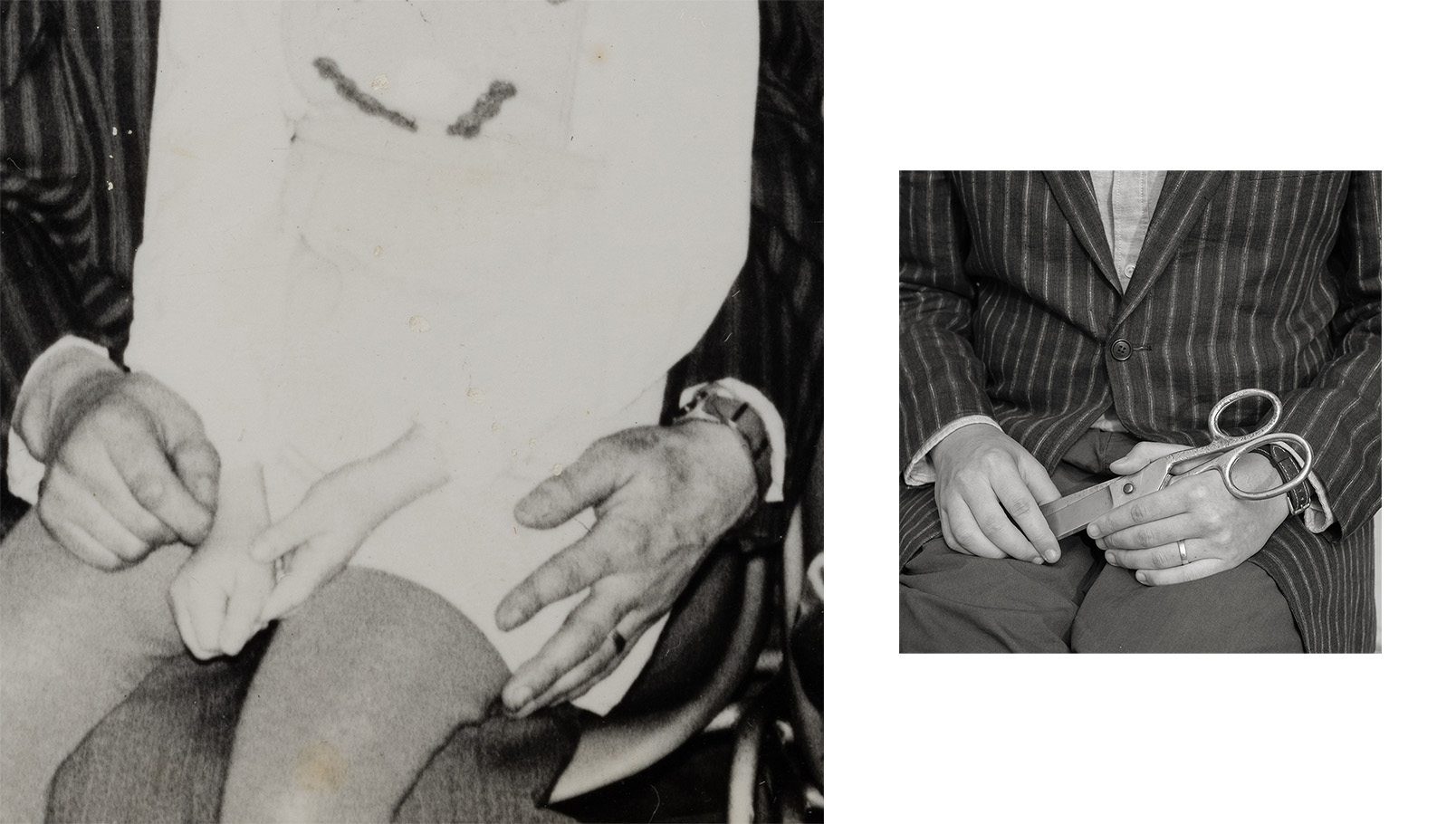

Так, меня вдохновляют пустоты, с которыми я сталкиваюсь в процессе. Например, несмотря на внушительный объем нашего семейного архива, в нем нет ни одного кадра, связанного с историей появления на свет моей мамы. Бабушка рассказывала, что долго не могла забеременеть и в надежде на помощь отправилась в долгий путь к шаману, жившему в совсем другой части республики. Тот выслушал ее и сказал: «Одного ребенка Они тебе дадут».

Это считается важным событием в истории нашей семьи, но такие вещи попросту не принято снимать. Поэтому не осталось ни одной фотографии, связанной с этой поездкой. Я попробовал реинтерпретировать бабушкин рассказ, ссылаясь к снимку, на которой моя мама сидит на коленях своего отца и моего дедушки. Один из ключевых образов — ножницы. В якутской мифологии именно в виде этого предмета богиня Иэйэхсит спускает в наш мир души девочек, которым предстоит родиться.

Вместе с тем мне захотелось приблизиться к бабушке не только через образы, но и через действие — через сам процесс, которым она жила. Примерить на себя ее перформативность, смешав с собственной перформативностью художника, работающего с фотографией. Я начал брать частные уроки по вышиванию бисером. Через них я постигал азы ее ремесла, учился не только технике, но и размеренному ритму подобной работы. Последнее далось мне с особым трудом, так как я, по своей натуре, очень неусидчивый человек.

Далее я перепечатал некоторые фотографии из семейного архива на хлопковую ткань полуаналоговым способом, используя цветной лазерный принтер и акриловый медиум. Поверх отпечатков я начал вышивать бисером орнаменты, взятые из книг, которыми пользовалась бабушка в своей практике. Или другие формы, вдохновленные эскизами, найденными в ее блокнотах и тетрадях. Мне кажется, это один из самых честных способов узнать что-то новое о человеке, с которым уже не поговорить.

Ведь стежок — это не просто результат ручного труда, но и акт соединения времен и смыслов. У Ханны Арендт любое сделанное руками становится способом продлить присутствие человека в мире, сделать его жесты и взгляды частью общего культурного наследия. У Тима Ингольда каждая нить — это линия, в которой зафиксировано движение: маршрут, жест, путь, который кто-то когда-то прошел.

Вышивка — это одновременно и материальное, и нематериальное. Это линии, которые бабушка когда-то прокладывала своими руками, и которые теперь продолжаю я, повторяя ее движения, но уже в собственном контексте. Так я создаю пространство для тихого диалога через годы и расстояния, закрепляя невидимую, но прочную связь, чтобы этот разговор больше не прерывался.

Если продолжать говорить о перформативности, я не стал ограничиваться только вышивкой. Мне всегда было очень интересно, каким был детский опыт старшего поколения, ведь именно он во многом сформировал их мировосприятие. Первые годы бабушкиной жизни пришлись на тяжелейшие времена — войну и многолетнюю засуху. Она рассказывала о том, как сытная еда была редкостью, а чувство голода сопровождало ее постоянно, превращаясь в фон повседневности. И все же в ее рассказах всегда находилось место для теплого упоминания одного очень простого блюда.

Бабушка вспоминала кашицу из сушеных листьев полыни обыкновенной, смешанных с суоратом — традиционным якутским кисломолочным продуктом. Она особо не вдавалась в подробности: просто берешь листья и суорат, и смешиваешь. Что в каких пропорциях брать, нужно ли что-то вываривать — она не объясняла. Никто никогда не расспрашивал ее подробно о рецепте и не просил показать, как это готовится.

Но во время работы над «Иҥнэҕэ сапта ук», мне непременно захотелось воссоздать это блюдо. Я нашел описание похожей еды в газете «Саха Сирэ», собрал и высушил полынь, подготовил все ингредиенты и начал готовить. Но результат меня разочаровал — вкус оказался непривычным, даже неприятным. При этом, я с самого начала понимал, что вкус, текстура и аромат моей стряпни могут отличаться от того, что помнила бабушка. Но меня интересовал не только кулинарный итог, а сама траектория движения: путь от образа в рассказе к реальному действию.

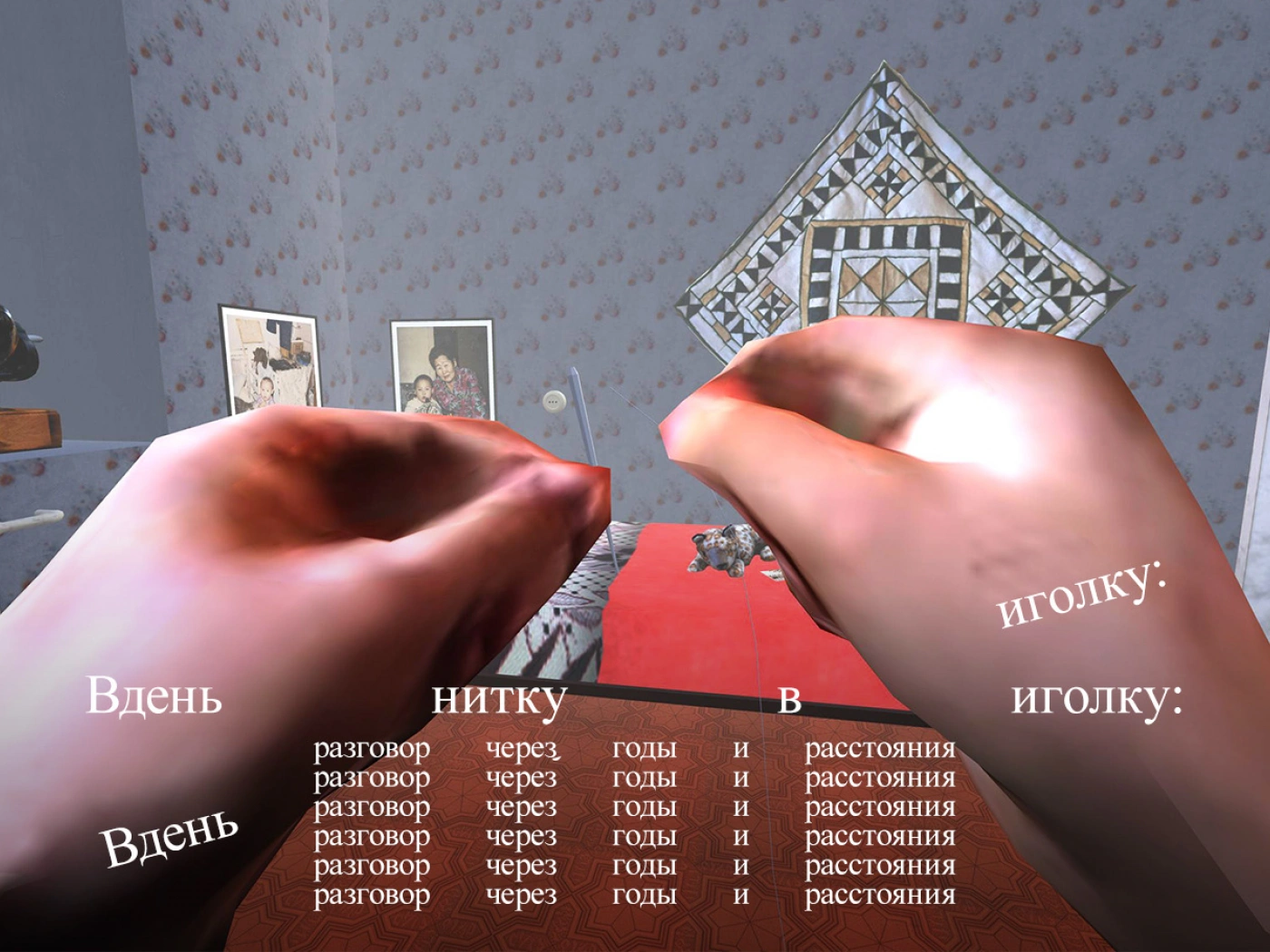

«Алеша, кэл, иҥнэлэрбэр сапта ук эрэ!» («Алеша, иди сюда, вдень мне нитки в иголки!») — так раньше бабушка звала меня к себе за рабочий стол. Это происходило ежедневно, по нескольку раз в день, и я каждый раз прибегал, бросив все свои детские дела. Усаживался рядом и аккуратно протягивал нитки в крохотные ушки. За эту помощь я получал символическую «Лешину зарплату», обычно по сто рублей в месяц, которые я копил на диски с компьютерными играми.

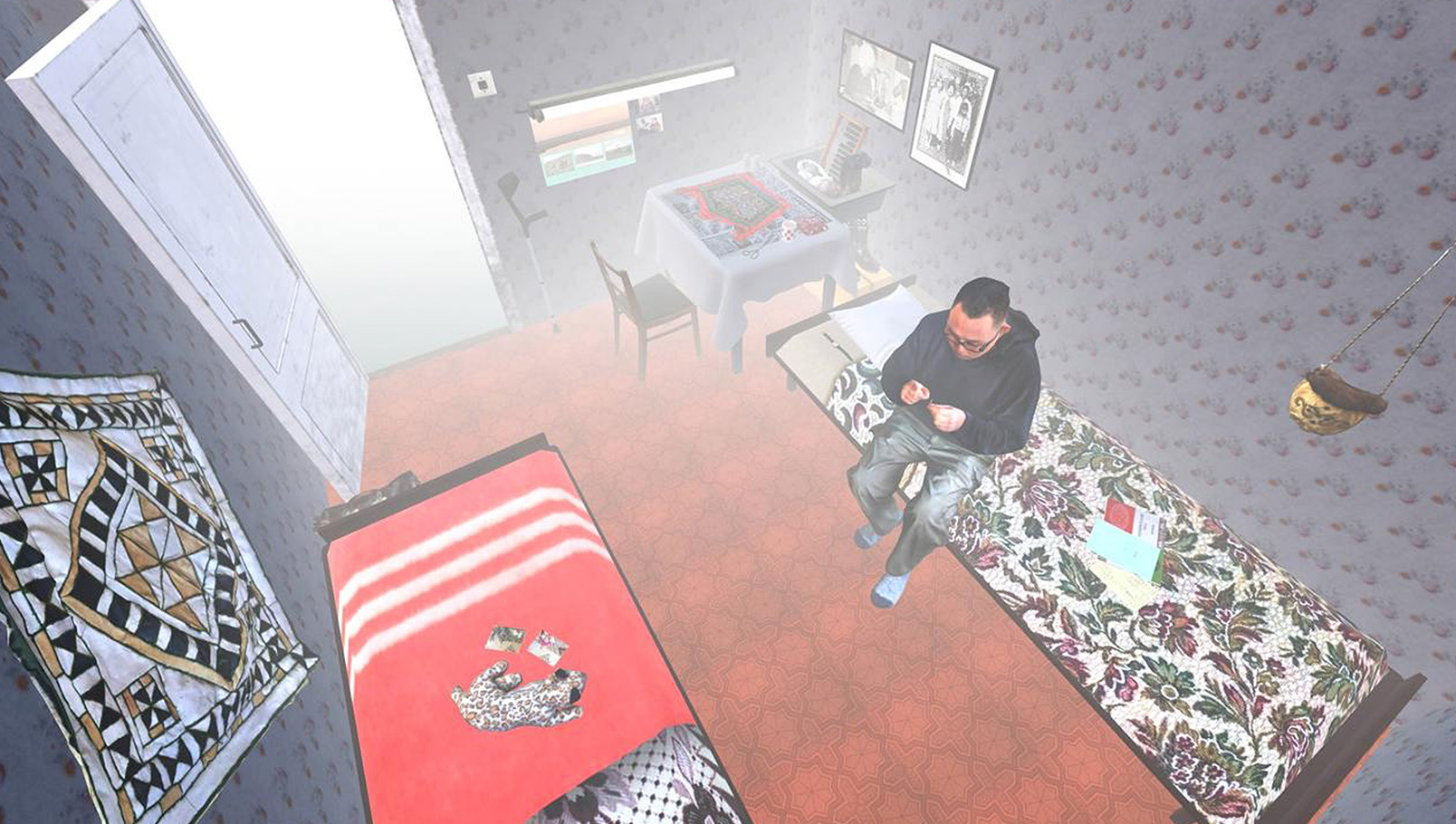

Со временем эти воспоминания оформились в виртуальную экспозицию «Эбээ хоһо» («Бабушкина комната»), она доступна по этой ссылке. Получилось так, что бабушка косвенно повлияла на мое увлечение видеоиграми: так пространство ее комнаты и моя виртуальная реальность переплелись, и в этом проекте-внутри-проекта я хотел соединить их вновь.

Создавая экспозицию, я опирался на образы из собственной памяти, старые фотографии из семейного архива, а также на свежие снимки, которые просил делать маму, чтобы зафиксировать, как это пространство выглядит сегодня. При этом, я стремился воссоздать не только материальную составляющую, но и атмосферу, что наполняла бабушкину комнату.

По этой причине особое место в реконструкции занял старенький телевизор, стоявший на подоконнике. Очень громкий свидетель моего детства, всегда настроенный на якутское телевидение. Песни, ток-шоу и реклама были постоянным саундтреком к шелесту ткани и тихому постукиванию швейной машинки.

Мне захотелось воссоздать этот «эфир», собрав его из обрывков семейного видеоархива, перемешанных с фрагментами якутских телепередач начала нулевых. Я перерыл весь YouTube в поисках нужных записей и случайно наткнулся на энтузиаста, оцифровывавшего архивы старого ТВ. И в одном из его роликов, внезапно, увидел себя: съемочная группа работала на мероприятии моей школы. Это символическое открытие стало отправной точкой — мы связались, и он помог мне найти все необходимые фрагменты, а также оцифровать мои кассеты.

Я уже три года в разъездах, и большая часть работы над «Иҥнэҕэ сапта ук» выполнена в отрыве от моих родных мест. Хотя, казалось бы, подобные проекты просто обязаны быть сайт-специфичными. В таких условиях вопросы о памяти, утрате, трансформации образа близкого человека становятся особенно острыми. Как мы храним или пересобираем память о родных людях и местах? Может ли художественная практика стать способом жить с этой трансформацией?

Здесь, в Казахстане, работа над проектом получила новое измерение благодаря встречам с людьми, которые проявляют искренний интерес к моей истории. Очень приятно, когда тебя слушают, и делятся рассказами о своих семейных отношениях. Эти разговоры помогают мне структурировать проект, собирать его воедино и осознать, в каком направлении двигаться дальше.

Взгляд зрителей, их собственные ассоциации и отклики становятся частью этого процесса: личное и локальное растворяется в общем поле восприятия, и именно там рождается универсальное звучание. Поль Рикёр писал, что память всегда существует в напряжении между индивидуальным и коллективным, между «тем, что я помню», и «тем, что мы помним». Этот разрыв невозможно полностью преодолеть, но именно в художественной практике он превращается в пространство встречи. Там, где мой опыт вступает в диалог с чужими воспоминаниями, рождается возможность совместного переживания, и прошлое начинает работать на будущее.

Какие-то дорогие мне лично и важные для работы над проектом вещи сопровождают меня в моих странствиях. Часть предметов я привез с собой сам, часть по моей просьбе пересылает мама. И именно она бережно собирает воспоминания о бабушке от родственников и близких. Я часто обращаюсь к ней за советом, ведь в ее словах всегда чувствуется особое ощущение меры, которое помогает мне не потеряться в поисках. Именно мамины комментарии часто подталкивают меня к новым решениям, будь то выбор формы работы или даже общего направления размышлений.

Самое дорогое из того, что сейчас у меня на руках — это бабушкины бисерные работы. Некоторые из них уже успели побывать на выставках вместе с моими фотографиями, путешествуя по разным странам. Я думаю, бабушка отнеслась бы к этому с улыбкой и одобрением. Ей было бы радостно, что ее рукоделие продолжает жить в новых формах, что оно стало частью разговора, соединяющего поколения и культуры. Для меня же это становится доказательством того, что ее присутствие не ограничивается воспоминаниями. Оно проявляется здесь и сейчас, в каждом взгляде зрителя, который останавливается перед ее бисером.

Мне нравится концепция постпамяти Марианны Хирш — о том, как истории, образы и жесты переживаются так, будто они принадлежат нашему собственному опыту, даже если мы сами их не проживали. В моем случае эта память о бабушке складывается из ее фотографий, вышитых узоров, даже из запаха сушеной полыни. Я вшиваю эти образы в ткань буквально, но вместе с тем, вшиваю их в себя. И чем дальше я нахожусь от дома, тем сильнее понимаю, что постпамять не про воспроизведение прошлого, а про сотворение его заново, чтобы оно могло жить дальше.

Получается, что расстояние не только разделяет, но и ограняет память. Как огранщик ограняет драгоценный камень. Что-то проявляется ярче, что-то стирается, и на этом месте появляются новые детали. В такие моменты моя практика становится почти ритуалом, тихим и личным, как разговор шепотом. Каждый стежок как прикосновение, которого уже не будет. Каждая смысловая связь как попытка соединить то, что разорвано. Каждый снимок как способ остановить время, в котором что-то потеряно, но может быть воссоздано в другом виде.

Все это помогает справляться с вопросами к самому себе. И с бесконечной тоской тоже. Я пробую структурировать хаос, придать форму переживаниям, которые иначе невозможно выразить словами. Это похоже на выстраивание своего дома заново, но не из дерева или кирпичей, а из воспоминаний, образов, мыслей и жестов. Это работа, в которой не нужно стремиться к чему-то идеальному, достаточно просто быть внимательным и честным. Ведь в конечном итоге, я просто хочу, чтобы звучали голоса — мой и моих близких. И чтобы их было слышно.