Свист в тысячу лет: древнее и актуальное искусство хуштака

Прямо сейчас у посетителей Бухарской биеннале есть возможность познакомиться с хуштаками Кубаро Бабаевой — хранительницы уникальной древней традиции. Это уникальная возможность раскрыть глубокую историю и тонкие смыслы, сокрытые в миниатюрных глиняных свистульках. Редакция STEPPE разобралась, как древнему искусству удается оставаться актуальным и сегодня.

Традиционные узбекские свистульки называются хуштаками (слово так и переводится – «свистулька»). Они изображают животных, чаще всего – коней, баранов, львов и слонов. Однако часто понять, какая именно зверушка у вас в руках, очень тяжело – у многих бывает по несколько голов, рога, а на спинах сидят или звери поменьше, или всадники.

Фигурки принято раскрашивать яркими, контрастными полосками, пятнами и точками: белыми, желтыми, красно-коричневыми. Народная фантазия вышла далеко за пределы законов природы, но держится в четких рамках канона.

Появление хуштаков относят ко временам VI — VII веков, когда на территории Центральной Азии еще был распространен зороастризм и языческие верования. Считалось, что посвистев в хуштак, можно прогнать злых духов, которых к тому же отпугивала и сама форма игрушек. По другой версии, свист призывал милость богов, в частности, покровителей водных стихий для хорошего урожая.

Позже, с приходом ислама, у хуштака появилось и иное назначение — во время поста дети на улицах свистели в них, оповещая о том, что время пришло, и можно принимать пищу. В исламе, как известно, запрещено изображать живые существа. Поэтому на многих фигурках животных в области шеи были надрезы — чтобы символически «умертвить» их. Считается также, что такой надрез не позволил бы фигурке забрать душу ребенка, который свистел в неё.

Исследователь Геннадий Блинов так описывал создание хуштака: «Сначала раскатывают глину, чтобы получилось подобие гантели. Из одной головки “гантели” лепят голову и передние ноги, из другой – задние ноги зверька. Готовая игрушка разглаживается смоченными в воде пальцами, просушивается несколько дней в тени, а затем обжигается в горне в течении нескольких часов».

Глина в процессе традиционно обжигалась слабо, чтобы создать легкую пористую структуру. Поэтому хуштаки хранились недолго — на праздник Навруз их разбивали и лепили другие, что символизировало весеннее обновление природы, а многие разбивались сами по себе.

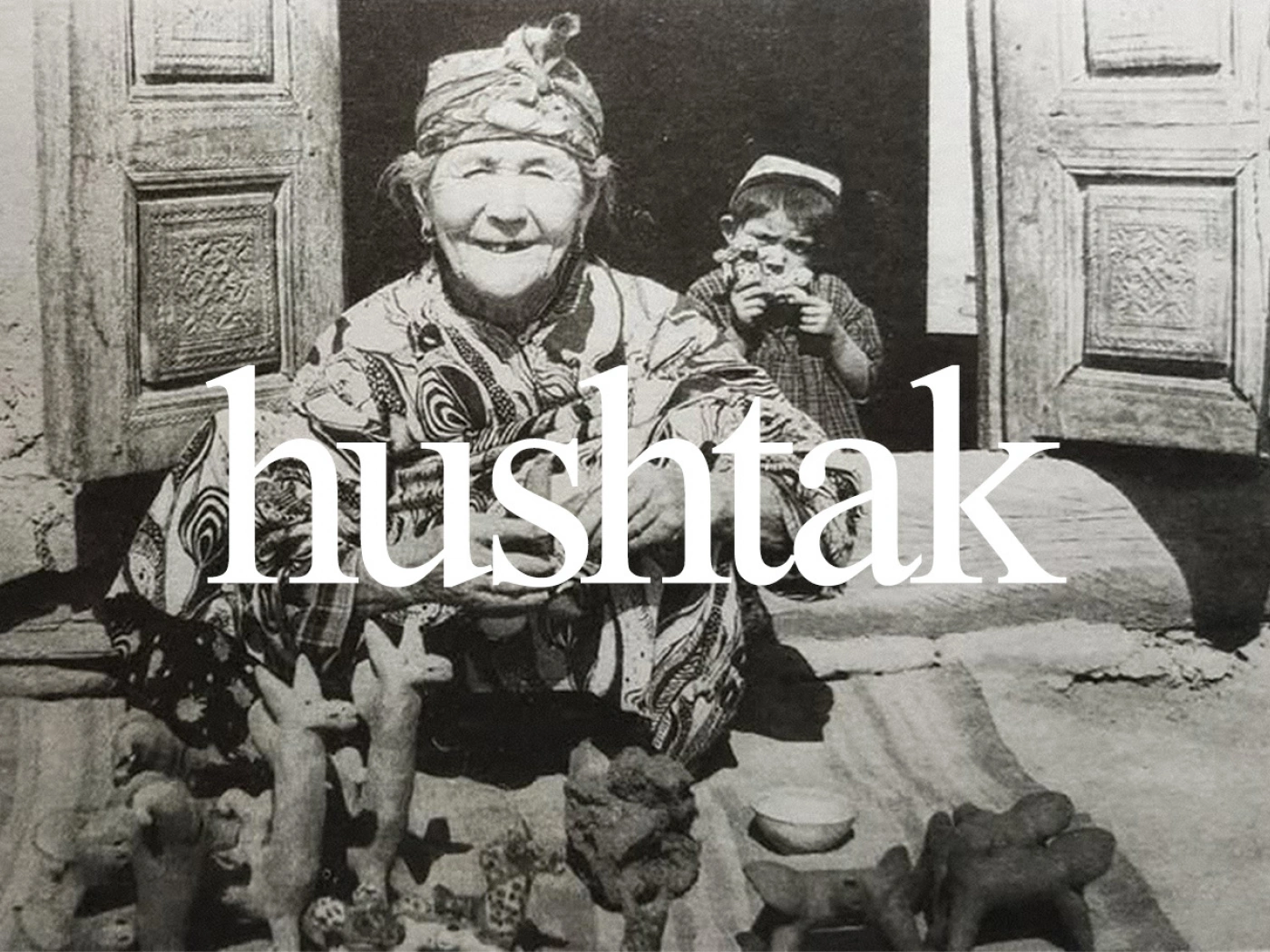

Хрупкая и древняя культура могла постепенно кануть в безвестность, если бы не мастерица Хамро Рахимова. Родившись в Бухарской области, она вышла замуж за мужчину из кишлака Уба.

В этом кишлаке многие жители занимались керамикой — мужчины лепили в основном посуду, а женщины — различные фигурки, в том числе свистульки, в тех краях называвшиеся «ушпуляк». У бабушки мужа Хамро не было ни дочерей, ни внучек, поэтому своё умение она решила передать ей.

В 1967 году на работы Хамро обратил внимание искусствовед Геннадий Блинов, особенно интересовавшийся традиционной восточной керамикой. Его очерк в журнале «Декоративное искусство СССР» и книжка-раскраска «Сказки бабушки Хамро» сделали это искусство известным в Советском Союзе. Вскоре даже было налажено серийное производство глиняных свистулек.

Ученицей Хамро, в свою очередь, стала Кубаро Бабаева, уроженка того самого кишлака Уба. Кубаро жила непростую жизнь — после смерти мужа одна растила девятерых детей, чтобы прокормить их, трудилась на хлопковых полях. Но свое предназначение чувствовала в искусстве, и не переставала творить, участвовать в ярмарках и даже открыла школу гончарного мастерства.

Хуштаки Кубаро выставлялись как в областном центре, Бухаре, так и в других городах бывшего СССР: Ленинграде, Вильнюсе, Минске. В нулевые же годы древнее искусство открылось и для Европы: мастерство Кубаро Бабаевой по достоинству приняли на экспозициях в Германии и Франции. Не забыли и на родине — наградили медалью «Шухрат», которой она очень гордилась.

Кубаро не стало в 2023 году, но она успела передать знания дочери Рахиме. Традиции хуштака развивают и другие мастера керамики в Узбекистане. Об актуальности этого искусства говорит и то, что к нему приходят и современные молодые художники.

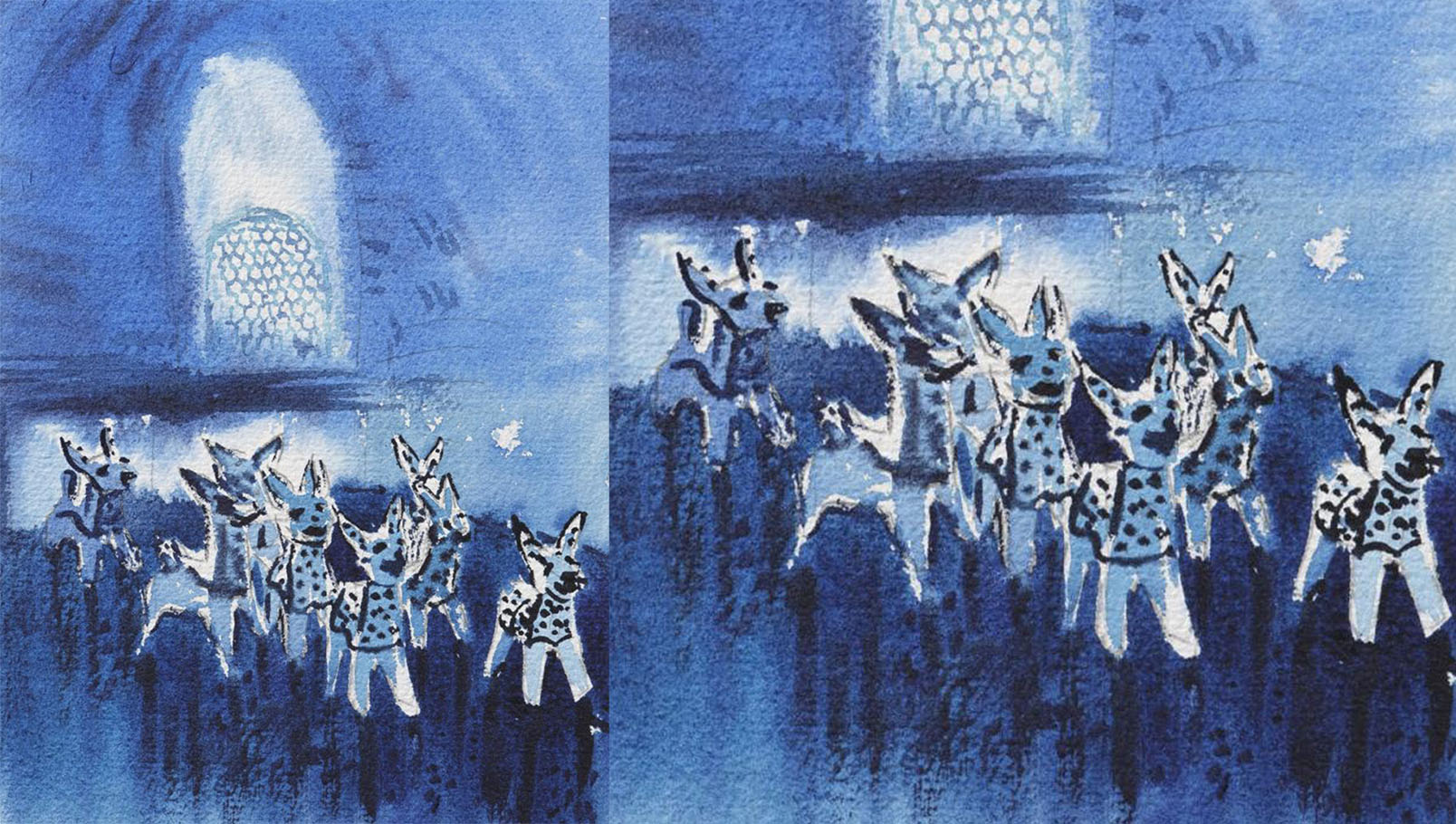

К примеру, Serafim Dim (автор предпочитает оставаться под псевдонимом) вместе с Розой, внучкой Кубаро, организовал небольшую выставку в модном культурном пространстве Ташкента.

По его словам, искусства хуштака вполне может быть интересно и для людей 21 века: «У такого простого ремесла очень богатая история. Это наследие, которое прожило уже столько лет, и должно продолжать жить. Было бы здорово, если бы этот образ брался для, к примеру, ландшафтов и архитектуры. Это могут быть элементы на детских площадках — будет аутентично, и показывать нашу культуру, прививать детям историю».

Обращается к хуштакам и цифровой художник Денис Давыдов.

«Это не простой предмет, а удивительный культурный артефакт. Потеряв свою сакральность, он обрел новое звучание: на древний мифологический опыт наложился свежий культурный контекст. Игрушка превратилась в символ наследия Центральной Азии, народной мифологической прикладной культуры», — считает Давыдов.

Насладиться древним искусством вживую можно будет на Бухарском биеннале, которое продлится до ноября. Древняя форма представлена в экспозициях разных художников, а благодаря коллаборации с джазовым музыкантом Дэвидом Соином Тапессером и саунд-дизайнером Борисом Шершенковым, хуштаки раскрылись не только как форма декоративно-прикладного искусства, но и как настоящий музыкальный инструмент.