Почему все полюбили микроблогеров и причем тут «жидкая современность»?

Еще пару лет назад медиапространство определяли продюсеры, телеканалы, звезды, публичные личности и редакции. Сегодня медиапространство принадлежит тем, кто собирает вокруг себя аудиторию без посредников — это микроблогеры. STEPPE рассказывает, почему именно они стали новой силой культурного влияния и как их искренность уже успела превратиться в продукт.

«Личное» и «публичное»

Смена «медиапарадигмы» от централизованных медиа к микроблогерам представляет собой глубокий культурный сдвиг, связанный с кризисом доверия к традиционным институциям и трансформацией самой идеи публичности.

Культуролог Ричард Сеннет в книге The Fall of Public Man (1977) отмечает, что современная культура постепенно стирает границы между частным и публичным, подменяя общественные роли демонстрацией личных чувств. В эпоху микроблогов эта тенденция достигла апогея: личное стало основным инструментом коммуникации. Когда публичная сфера утратила авторитет, аудитория выбрала не идеалы, а идентификацию.

Микроблогеры и «жидкая современность»

Микроблогеры стали ответом на потребность видеть не «успех», а «опыт». Их влияние строится не на статусе или признании (как у звезд телевидения или артистов), а на способности транслировать обыденное как достоверное.

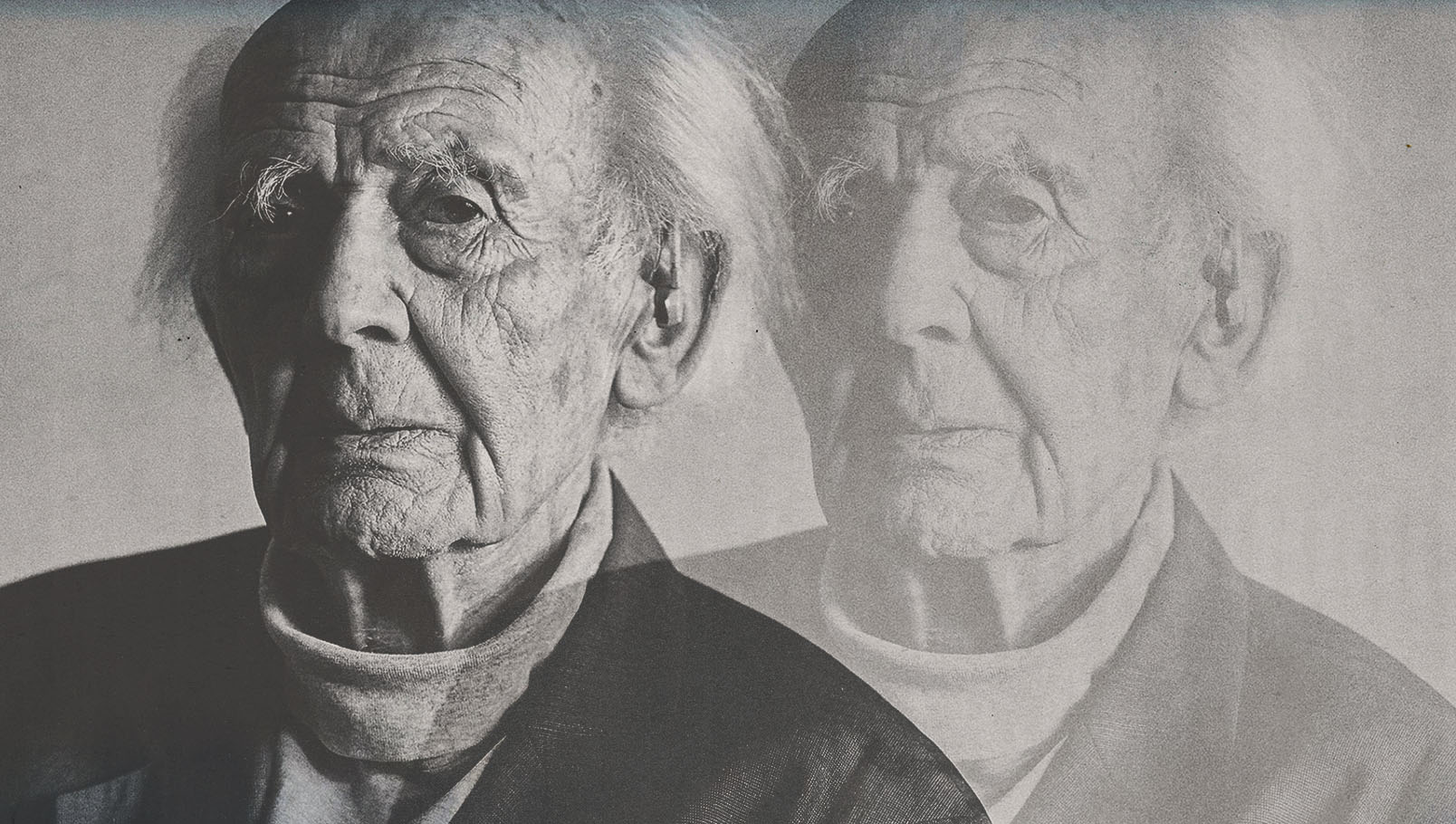

Социолог Зигмунт Бауман называл подобные процессы «жидкой современностью» (liqiud modernity): эпохой, в которой твердые структуры — институты, ценности, границы — распались, уступив место текучей, подвижной реальности.

В материале Insolarance, где Алексей Соловьев рассуждает о концепции текучей современности Зигмунта Баумана, философ противопоставляет ее дисциплинарным обществам, описанным Мишелем Фуко. Если в них контроль держался на надзоре и порядке, то Бауман видел современные формы управления в мягких механизмах — через потребление и подталкивание к позитивным фантазиям о высоком доходе и качестве жизни. В этой среде человек ищет не устойчивость, а сопричастность. Микроблогер становится проводником такого опыта: он не задает пример, а предлагает присутствие. Его влияние не вертикально, а горизонтально — как поток, в котором важна не форма, а движение.

Этот процесс напрямую связан с исчезновением классических ролевых моделей. Мы уже писали об этом в материале «Подростки остались без героев: куда пропали ролевые модели для Gen Alpha». Микроблогеры заполняют этот вакуум. Они выступают не как недосягаемые идеалы, а как фигуры сопричастности — «такие же, как все».

«Спрос на искренность»

Однако этот процесс нельзя назвать однозначным. Автономия микроблогеров во многом иллюзорна: они действуют внутри экосистем, управляемых алгоритмами и коммерческой логикой платформ. То, что начинается как выражение личного опыта или подлинных чувств, неизбежно подстраивается под требования видимости и вовлеченности.

Алгоритмы вознаграждают частоту, эмоциональность и конфликты. Так формируется экономика внимания, где даже искренность превращается в стратегию.

Эту тенденцию отмечал Андрей Айрапетов в своем стендап-концерте «Запрос на искренность». Он объясняет, что современный «запрос на искренность» постепенно превращается в «спрос на искренность». Аудитория больше не просто ищет настоящих людей — она оценивает и потребляет их искренность как продукт. Так формируется новая динамика влияния микроблогеров.

Таким образом, «ценность подлинности» перестала быть противоположностью капиталу. Теперь она встроена в экономику внимания — ключевого ресурса цифровой эпохи. От него напрямую зависят культурная значимость и экономическая устойчивость микроблогеров и других онлайн-персон.

Этот феномен мы фиксируем в STEPPE Awards в категории Smart Influence. Зрители оценивают инфлюенсеров, которые формируют содержательные и продуманные коммуникации с аудиторией. Своим голосом вы можете поддержать тех, чья работа действительно влияет на культурное пространство.