Люция Адильгиреева: «Мне 84 и я патологоанатом»

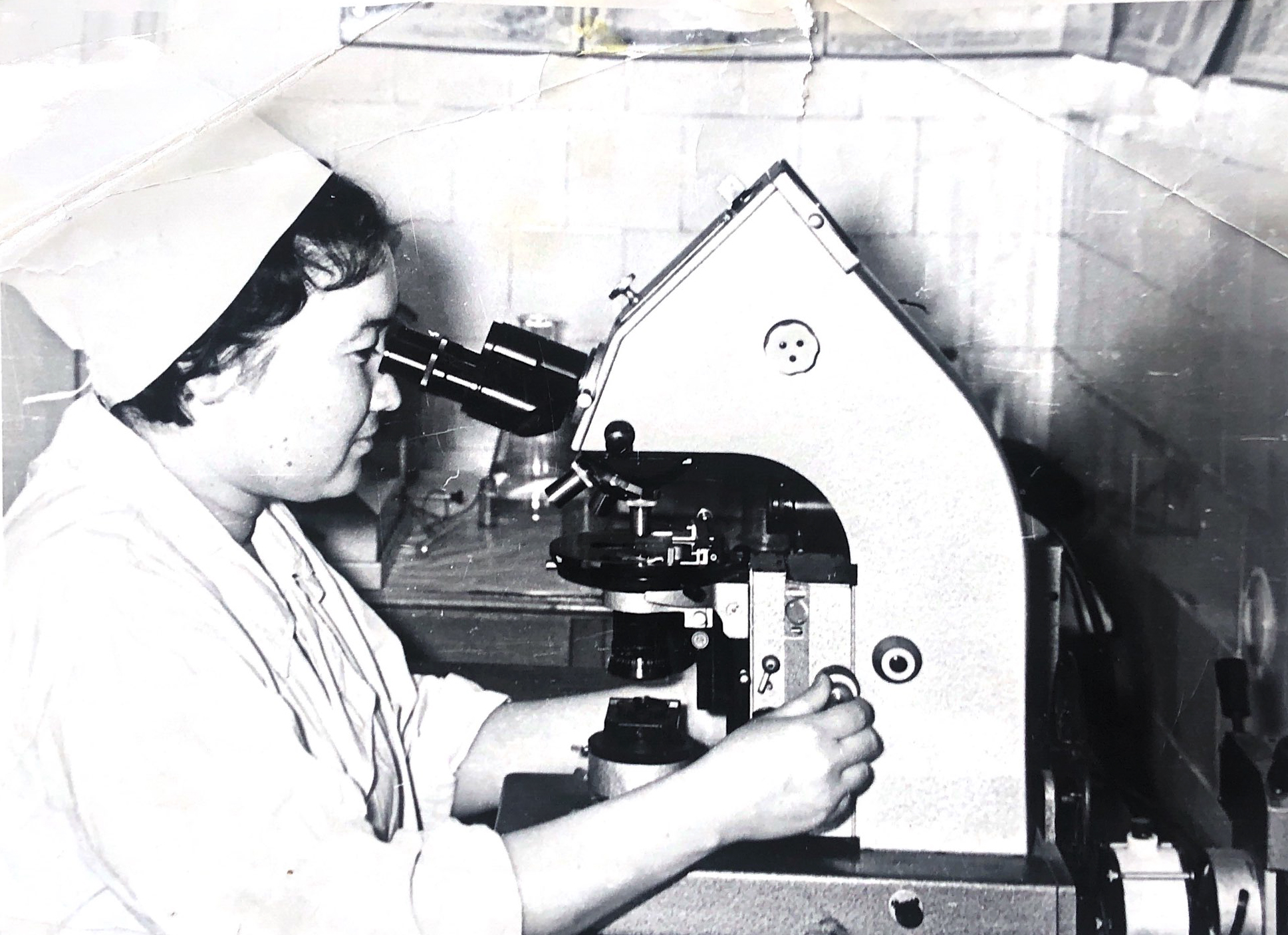

Люция Адильгиреева — патологоанатом высшей категории со стажем работы 60 лет, практикующая в Национальном научном центре хирургии имени Сызганова.

Ее отец — Халел Адильгиреев ученый, первый биограф хана Кенесары, участник Второй мировой войны, репрессированный за исторический вклад.

Об отце

Мой отец Халел Адильгиреев первый историк Казахстана, он был директором Казахского Национального педагогического института. В 1950 году его репрессировали из-за того, что он написал книгу об освободительном движении Кенесары хана. За это всех авторов книги подвергли наказаниям — Бекмаханова, Исмаилова и Сулейменова отправили в тюрьму, а моего отца — в ссылку. В Шымкенте он пробыл четыре года до реабилитации. И только в 90-х годах в «Казахстанской правде» появилась статья о том, что их осудили за научный труд. До этого в семье никто не рассказывал об этом.

О выборе профессии

Я не планировала поступать на медицинский, но из-за репрессии отца у меня не осталось никаких вариантов. В школе я училась на пятерки. В день экзамена по английскому языку к нам в класс зашла женщина, заведующая кафедрой института иностранных языков (КазУМОиМЯ им. Абылай хана). Она сразу спросила: «Где Адильгиреева?». Тогда я приметила ее, но даже не догадывалась, чем это обернется. Несмотря на то что я ответила на отлично по своему билету, эта женщина вытащила из сумки газету Moscow News. В ней была статья о сельском хозяйстве и она попросила меня прочитать и пересказать содержание, на что моя классная руководительница возмутилась, ведь этого раньше не было в школьной программе. Но я справилась с этой задачей. После экзамена я узнала, что она приходилась женой того мужчины, который написал поклеп (прим. ред. — ложное обвинение) на отца. Тогда я поняла, что она пришла именно за тем, чтобы завалить меня. На мне отыгрались за отца и выставили тройку в аттестат. С такой оценкой поступать было некуда — пришлось идти в медицинский.

О студенчестве

Сейчас студенты изучают анатомию по плакатам, а по ним ведь ничего не выучишь. На картинках все красиво нарисовано, а в жизни иначе — мышцы черноватого цвета от пропитки формалином, сосуды и нервы белые и разного размера — все это нужно увидеть и потрогать, а не разглядывать рисунки. В наше же время мы работали по-настоящему. Например, при изучении нервной системы нам принесли тело ребёнка, после чего всем разделили обязанности, а мне было нечего делать.

Тогда профессор ненадолго удалился, а затем принес голову мужчины темно-серого цвета. Он взял ее за ухо и спокойно положил на стол, со словами «изучи лицевой нерв». Пришлось разрезать, чтобы сдать зачёт. Чаще всего эти тела привозили отовсюду: с тюрем, если родственники отказывались хоронить погибшего, да и тех, у кого совсем нет родных, было немало. Мы и кости носили в сумках: рёбра, позвоночник.

О начале карьеры

Раньше мы изучали все без разделения на специальности. При выпуске я хотела стать акушером-гинекологом, но количество мест в этой сфере было ограничено. Поэтому на акушерство по аспирантуре поступили две девушки, которых смогли устроить через связи. У меня был выбор уехать — уехать в село Панфилово и быть гинекологом, либо остаться в городе, но изучать другую специальность.

Свободные места оставались в четырех аспирантурах: хирургия, рентгенология, радиология и патологическая анатомия. Я оказалась в последней аспирантуре практически случайно. Мне попался очень грамотный руководитель — Сергей Федорович Серов. Он доктор медицинских наук, который позже стал заведовать отделом в ВОЗ-е (Женева). Он сказал мне, что это трудная наука, ибо необходимо знать все: терапию, хирургию, цитологию и саму патанатомию. Не будешь знать профессию, то будешь на вторых ролях, а меня не устраивал подобный расклад, поэтому я всегда училась на отлично. Но тогда мне не хотелось вскрывать тела, я думала, что буду смотреть в микроскоп и изучать клетки. Таким образом я поступила в аспирантуру и стала старшим лаборантом.

О первом вскрытии

Я пришла на работу и уже на третий-четвертый день меня направили с руководителем на вскрытие. Тогда подумала, что посмотрю сегодня, а завтра тут же уволюсь. Если что поступлю на другую специальность, поеду в село Панфилово и стану акушером. Мы пошли в общий морг на Уйгурской улице (ул. Байтурсынова). Я надела халат, перчатки, думая, что это мой первый и последний день, когда я вскрываю умершего.

Руководитель поручил держать тело за ребра и наблюдать. Запомнила его диагноз — рак большого дуоденального соска с метастазами в печень. Мы работали очень долго, за счет этого я привыкла к телу и стала концентрироваться не на трупе, а на деле специалиста. После проделанной работы профессор сказал мне: «Не будете вскрывать, не будете и ничего знать». И я поняла, что мне нужно либо уходить в непонятный институт, либо оставаться в институте хирургии при отличном руководителе. Тогда решила, что останусь в патанатомии.

При первом самостоятельном вскрытии было страшно. Я отлично знала теорию, видела несколько вскрытий, но никогда не делала этого. Я запомнила диагноз и этого мужчины — туберкулезный менингит, он характерен белой шапочкой на мозгу. При вскрытии существует четкая структура работы, но из-за нервного состояния я забыла весь порядок и начала разрезать те органы, на которые падал взгляд.

О специфике работы

Раньше папа рассказывал всем нашим гостям, что я вскрываю трупы, те, конечно, были в шоке. Обычные люди не различают между собой патологоанатомов, санитаров и судмедэкспертом. Вскрывают трупы в основном санитары. Но бывали времена, когда у нас не было санитаров, тогда мы, патологоанатомы, мыли, одевали, вскрывали и зашивали тела самостоятельно, изучая всю работу. Труп после смерти становится тяжелее, поэтому его очень тяжело переносить с каталки на каталку, необходимо знать некоторые аспекты — каталки и стол нужно полить водой, чтобы тело легче скользило, иначе его не сдвинуть.

Если к патологоанатому попадают пациенты, погибшие естественной смертью, то судмедэксперты исследуют насильственную смерть — убийства, самоубийства, скоропостижные смерти, проведение эксгумаций и так далее. Это тяжелейшая профессия. Кстати, там работает большинство женщин.

Как-то раз я решила посмотреть на процесс эксгумации. Тогда стояла ужасная жара, был август. В комнату затащили красный гроб с черной лентой. У парня произошел сердечный приступ, но родственники настаивали на том, что это убийство, поэтому прокуратура возобновила дело через три месяца и потребовала извлечь труп из могилы. Когда открыли крышку гроба, сразу вырвался ужасный запах гнилого мяса в тесном помещении. Лица уже не было, на нем остался черный костюм, белая рубашка, запятнанная темной кровью от разреза при вскрытии, и черные лакированные туфли. Результаты снова показали, что никакого постороннего вмешательства не произошло.

По функциональным обязанностям мы, конечно, можем работать судмедэкспертами, ведь мы вскрываем тела. Мы более точные, знаем работу глубже. Описываем всего умершего, все органы и их состояние —составляем полный отчет.

О рисках профессии

Многие патологоанатомы, особенно те, кто работает в институте туберкулеза, переболели им. У них, конечно, есть компенсация: бесплатное лечение, оплаченные санатории, удлиненные отпуски, укороченные дни и премии. Из-за тяжести работы большинство санитаров спиваются. Те, с кем я работала умерли еще молодыми.

О нынешней работе

Мне очень интересна патанатомия, поэтому я продолжаю работать. Сейчас, конечно, больше смотрю в микроскоп — консультирую. Это большая ответственность: при консультациях от моего результата зависит лечение человека. Некоторые лаборатории плохо берут анализы, по ним сложно отчетливо разглядеть клетки, тогда я прошу переслать мне новые пробы, ведь от этого зависит жизнь человека, а я не могу ею рисковать.

Патологоанатомическое отделение есть не в каждой больнице, в основном они прикреплены к патологоанатомическому бюро. А мы же обслуживаем не только свою больницу, но и частные клиники, да и весь город: детскую патанатомию, клинику Mediterra и даже центр ветеринарной медицины. Многие бы хотели заключить с нами договор, но у нас нет возможности обслуживать большее количество анализов, потому что существует нехватка специалистов — всего четыре человека в отделе, но консультацию проводят двое — я и заведующий лабораторией.

Сейчас меня удивляет некомпетентность работников медицины, в наше время так сложно было найти даже нужную литературу, все было разбросано по разным томам и журналам, да и существовал дефицит. Сейчас же все патологии могут быть собраны в одну книгу, но их никто не читает и не хочет читать. Мне говорят — раньше время было другое, но в любое время нужно лишь желание и упорство. Если нет желания работать — нет и знаний. Если не хочешь работать, то лучше не работай и не занимай чье-то место.

О смерти

Патанатомия меняет отношение к смерти. Зачем ее бояться? Только окружающим страшно, когда человек умирает.

После смерти ничего нет — ни Бога, ни черта. Все это для успокоения души.

Патологоанатомы не верят в Бога, особенно после того, как на твоем столе оказываются маленькие дети, даже новорожденные — какими они могут быть грешниками? За что их забирают? На моей памяти была лишь одна верующая сотрудница, но она никогда не заходила в морг, затем ушла с работы и занялась другим делом. Не выдержала.

Патологоанатомы не любят ходить на похороны. Человек в гробу и на рабочем столе — это разное отношение. Когда ты видишь голое тело, то автоматически воспринимаешь его как свою работу. Когда же умирают близкие, ты хочешь отказаться от вскрытия, если это возможно. Но со временем понимаешь — нужно узнать причину смерти.

О трупной трансплантации

В нашем институте в 70-х годах уже успешно совершали пересадку органов. Тогда это делалось без согласия, по умолчанию. Одних почек пересаживали до 150 штук в год, но после перестройки процесс остановился, потребовалось согласие родственников. Сейчас в Казахстане нет закона, согласно которому при смертельной травме, каждый гражданин по умолчанию согласен на изъятие здоровых органов для нуждающихся пациентов. Люди не хотят вскрывать тела погибших родных, даже если причину смерти нужно установить.

На самом деле тело сгниет, так почему же не помочь другим людям, которым этот орган жизненно необходим? Нам нужно ввести презумпцию согласия. Трансплантация проходит не так легко: при пересадке тщательно смотрят анализы, к примеру, если в печени большое содержание жира, ее нельзя использовать. Или же не могут брать орган у больного раком, даже если он не поражен метастазами, потому что при трансплантации к здоровому пациенту, раковые клетки могут активироваться. А после самой операции необходимо делать ежемесячную пункцию, чтобы узнать, насколько успешно прижился орган. Возможно, необходимо будет увеличивать дозу терапии, ведь ее нужно принимать всю жизнь, а многие игнорируют это, после чего появляются острые осложнения, после которых порой невозможно спасти человека.

Пункцию очень тяжело считать, это мельчайший кусочек, поэтому нужны хорошие специалисты, но откуда же они будут, если мы не практикуем эти операции? К тому же время идет не на часы, а на минуты — орган нужно пересадить максимально быстро, за 1-2 часа после смерти. Лекарства же выдаются по учету государством. При согласии у человека берут почки, легкие и сердце, которые чаще всего отправляются в Национальный научный кардиохирургический центр в Астане.

Сейчас даже представители религии рекомендуют верующим не отказываться от трупной трансплантации, чтобы спасти большее количество людей.