Литература в мемах: Чем «невозвращенцы» так не угодили СССР?

Литература русского зарубежья соединила плеяду талантливых поэтов и писателей разных времён: Бунина, Набокова, Сашу Чёрного, Аксёнова, Солженицына, Бродского, Довлатова и многих других.

Они стали частью русской эмиграции — первой, второй или третьей волны, и не только привлекли внимание к другим советским деятелям, но и приобрели статус лауреатов Нобелевской премии.

Получив международное признание, нередко многие из них испытывали тоску по дому, ведь бежать приходилось не от географического положения, а от политической действительности.

Кто такие диссиденты и почему их запрещали?

Диссиденты — это те самые инакомыслящие, которые не укладываются своим образом жизни или мыслей в общественный порядок.

В 60-х годах прошлого столетия они получили особое внимание благодаря процессу Синявского и Даниэля. Два писателя были осуждены на пять и семь лет за то, что публиковались за рубежом под псевдонимами. Власть нашла их труды «антисоветскими» и «порочащими честь». За приговором последовали международный скандал и зарождение диссидентского движения в творческих кругах.

Стоит отметить, что за четыре года до этого на Маяковских чтениях были задержаны молодые поэты, не разделяющие ценности советского общества: Бокштейн, Кузнецов, Осипов, а позже Владимир Буковский.

Все эти события позволили осознать, что репрессии не прекратились, но приобрели более изощрённую форму. Так, Буковский был отправлен в спецпсихбольницу. Диагноз — вялотекущая шизофрения, которой, конечно, не было. А было вот что — гражданское самосознание, которое жаждало демократических преобразований и не довольствовалось ложной оттепелью.

В интервью, вспоминая то время, Буковский рассказывает о слежке сотрудников КГБ. Она стала для всех участников настолько обыденной, что они «стреляли» друг у друга сигареты или занимали очередь в магазинах:

Зимой мать просит: «Сходи за хлебом» — ну, я, в чём был, выскочил и в булочную на углу бегом: холодно. Они из машины, как тараканы, и за мной в магазин прибегают: «Что?».

Я: «Займите-ка очередь в кассу». Один из них встаёт туда, я к прилавку, покупаем хлеб — и домой. Прежде чем разбежаться, вопрос следует: «Ну, сегодня ты никуда уже не пойдёшь?».

— «Нет».

— «Окей» — они ж подневольные.

Совершенно неудивительно, что в период политических перемен, сексуальной революции, освоения космоса и других научных открытий, меняющих мир, повсюду пронеслись протесты несогласных с режимом людей.

Рок-н-ролльная эпоха оказалась зажатой неоправданной советской цензурой и только спровоцировала рост арестов. За этим последовала эмиграция выдающихся деятелей культуры в США, Францию, Израиль или Германию.

Невозвращенцы были оторваны от жизни родины. Соотечественники не могли прочитать их труды, но «запрещёнка» всё же проникала к ним. Преимущественно через самиздаты — нелегальные сборники с романами, стихами или эссе, которые бы не допустила советская цензура.

Феномен Бутербродского

Пожалуй, Бродский — один из самых известных невозвращенцев и символ трагичности всех эмигрантов. Его стихи наполнены ленинградской эстетикой: полуразрушенными зданиями, фасадами, бодрящей моросью и образом любимой, которая осталась в этом городе.

Ни страны, ни погоста

не хочу выбирать.

На Васильевский остров

я приду умирать.

Твой фасад тёмно-синий

я впотьмах не найду,

между выцветших линий

на асфальт упаду…

В юности будущий лауреат Нобелевской премии явно не был показательным учеником: его выгоняли из школ, характеризовали как «ленивого» и «упрямого». После восьмого класса он и вовсе решил покончить с образованием и, оказалось, прям как в анекдоте — троечник в учёбе, отличник по жизни.

Далее сменил кучу должностей, от фрезеровщика до помощника в морге, пока не понял, что он всё-таки поэт. Познакомившись с андеграундной тусовкой молодых писателей и поэтов, стал чаще выступать, публиковаться в самиздатах и попал на крючок недремлющих КГБ-шников. Началась травля. Бродского называли паразитом, который не выполняет ничего полезного для своей страны.

В газетах сыпались упрёки и критика за излишний пессимизм, и его всё-таки обвинили в тунеядстве.

— А кто признал, что вы — поэт, кто причислил вас к поэтам?

— А кто причислил меня к роду человеческому?

(суд над Иосифом Бродским)

Бесконечные преследования и аресты сменялись то направлениями в психбольницу, то длительными ссылками для выполнения тяжёлых работ, когда Бродский уже страдал заболеваниями сердца.

Поэты и писатели пишут в поддержку Бродского письма, а правозащитники пытаются доказать его невиновность, но всё тщетно — советская власть стоит на своём. Среди поддерживающих поэтов окажется и Евтушенко, с которым у Иосифа будут натянутые отношения до конца жизни — он считал последнего советского поэта «стукачом».

Когда кажется, что выхода уже нет, Бродский принимает решение уезжать, иначе — cсылки, тюрьмы, психбольницы.

Спустя много лет руководителя КГБ Филиппа Бобкова спросят о Бродском. Он без зазрения совести на закате жизни выпалит: «Если возвращаться к Бродскому, каким я его помню…кроме всего прочего, он дрянь был и всё. Он вёл себя так, как ему надо было и хотел себя именно так вести. Это неинтересный человек…Сейчас я к этому не возвращаюсь — выгнали его и выгнали».

В 1972 году Иосиф наконец собирает свою жизнь в чемодан и оставляет друзей, родителей, возлюблённую Марианну Басманову вместе с сыном. Отправляясь по израильской визе, он попадает в Вену, затем — в США, Мичиган.

В Америке он преподаёт, выступает за гонорары и водит дружбу с другими невозвращенцами, например, с Барышниковым. Его труды публикуются в Ardis — издательстве Карла и Эллендеи Профферов, которые поддерживают русских писателей.

Новая жизнь выглядит успешнее, но Бродский продолжает писать в Ленинград — к маме, папе и Марианне Басмановой, инициалы которой украшают его стихотворения.

Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии

на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною чередой;

и я рад, что на свете есть расстоянья более немыслимые, чем между тобой и мной.

Не пойми меня дурно: с твоим голосом, телом, именем ничего уже больше не связано. Никто их не уничтожил, но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум, ещё одна жизнь. И я эту долю прожил…

Первое приглашение к матери он отправляет в 1972 году, спустя два года в переписку включат сенатора Кеннеди, но даже это не поможет. В 1983 ему приходит сообщение о смерти матери. Её так и не выпустили из СССР. Как и не впустили его самого, чтобы побывать на похоронах родителей.

Бродский больше не видит смысла возвращаться в родной город, вместо этого он открывает для себя Венецию с богатой историей, культурой и той же водичкой, которой он мог любоваться ещё в юности. После — американское гражданство, прогулки с Евгением Рейном по Венеции, итальянская молодая жена, «Набережная неисцелимых», Нобелевская премия и погребение на кладбище Сан-Микеле.

А что после смерти? Посмертная слава и признание тех, кто искренне считает его гением русской литературы.

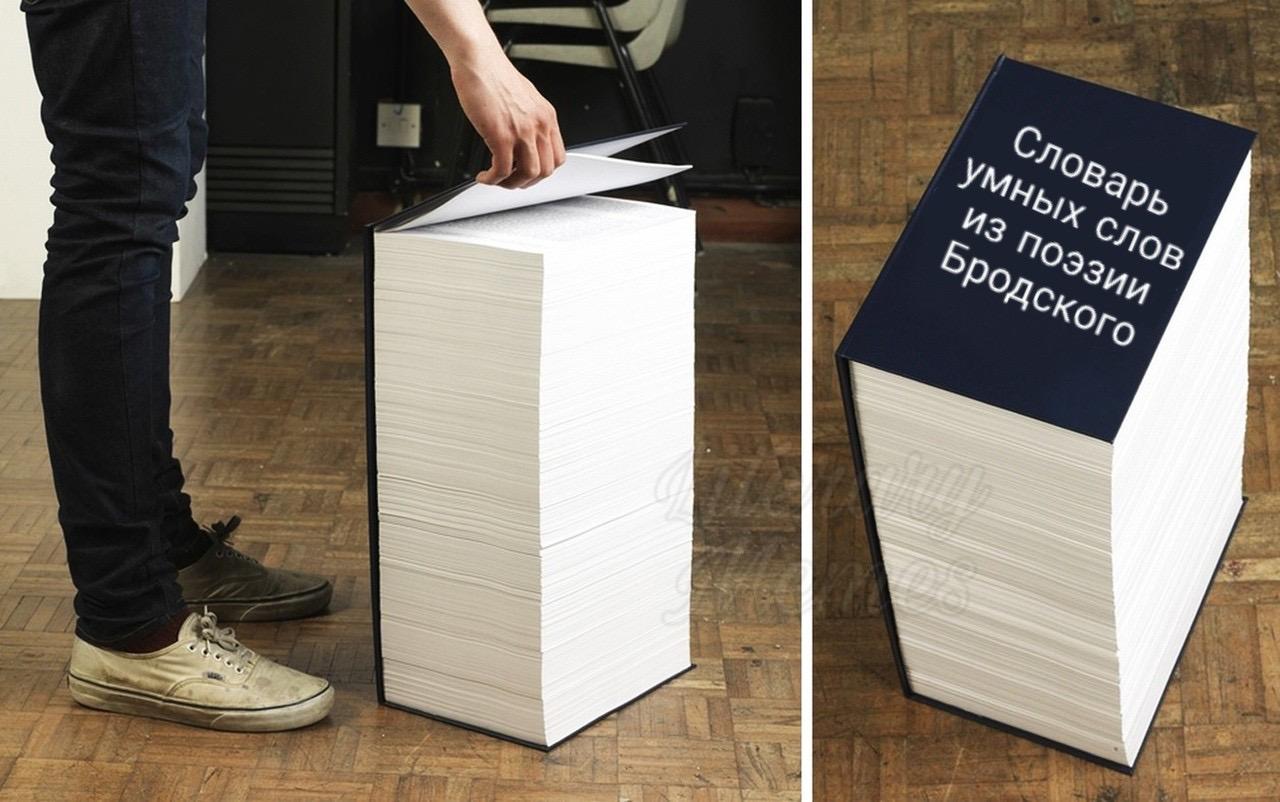

Справедливо будет признать, что произведения Бродского наполнены некой элитарностью, которая позволяет любить его ещё сильнее, ведь чем непонятнее поэт для широкой аудитории, тем он уникальнее для своей, нишевой. Сквозящее одиночество Бродского читается в каждой строчке и, кажется, будто оно обращено к тебе, но дотянуться до него невозможно.

Ещё более привлекательным его образ делает жизнь, ведь перед каждым, кто когда-либо читал о Бродском, возникает вопрос: Как можно быть настолько преданным поэзии, что не побояться оставить всё, что ты так любил?

Почему все хотят выпить с Довлатовым

В 1978 году по воздушному пути Бродского последовал Довлатов, но не только с чемоданом, но и с собакой Глашей под мышкой и мамой на соседнем сиденье. К тому же летел он не в пустоту, а к жене и дочке, которые уже освоились в Америке. На Новом Свете он тоже обрёл популярность — стал вторым после Набокова русскоязычным писателем, которого опубликовали в именитом The New Yorker, но обогнал его по количеству переведённых рассказов.

Однако что предшествовало тому, что маленький Серёжа Мечик — фамилия при рождении — станет одним из самых читаемых русских писателей XX века?

Довлатов родился в Уфе, но уже спустя три года семья вновь переехала в Ленинград. Родители развелись, так что о нужде он знал не понаслышке.

Поступив на отделение финского языка, Довлатов, по воспоминаниям сокурсников, больше времени проводил в коридорах, где производил очаровательное впечатление на девушек. Видимо, финский так и не пришёлся по душе Довлатову, потому что его исключили спустя два года.

Несмотря на это, студенчество подарило ему интересные знакомства: он влился в городскую творческую тусовку и узнал Иосифа Бродского, Евгения Рейна, Сергея Вольфа.

Шли мы откуда-то с Бродским. Был поздний вечер. Спустились в метро — закрыто. Кованая решётка от земли до потолка. А за решёткой прогуливается милиционер.

Иосиф подошёл ближе. Затем довольно громко крикнул:

— Э!

Милиционер насторожился, обернулся.

— Чудесная картина, — сказал ему Иосиф, — впервые наблюдаю мента за решёткой!

После исключения служил в исправительном учреждении Коми, а вернувшись, начал активно писать и делиться трудами с Бродским, который поначалу не оценил его творчества.

Поступил на факультет журналистики и сразу начал печататься в газетах. После переехал в Эстонию, где также работал корреспондентом и печатал заметки в советской прессе. Там же понял, как работает цензура: его первую книгу уничтожили по поручению КГБ. Как вспоминает Довлатов в «Компромиссе», пытался писать по правде, за что только получал выговоры и предупреждения.

В советских газетах только опечатки правдивы. «Гавнокомандующий». «Большевистская каторга» (вместо «когорта»). «Коммунисты осуждают решения партии» (вместо «обсуждают»).

Вернувшись в Ленинград, стал запрещённым, удавалось только публиковаться в самиздатах, что, конечно, не приносило большой прибыли. Работал экскурсоводом и даже был исключён из Союза журналистов СССР. Дальше как с Бродским и другими невозвращенцами: газеты отказывались с ним сотрудничать, работы не было, а КГБ настойчиво напоминало о тунеядстве.

Последней каплей стал арест на 15 суток. Довлатов против собственного желания отправился покорять Америку, но писать на английском или преподавать, как Бродский, отказался: «На чужом языке мы теряем 80% своей личности».

В Америке Сергей Довлатов стал главным редактором эмигрантской газеты «Новый американец», которая хоть и завоевала интерес читателей, но не смогла продержаться из-за финансовых недочётов. Об «Американце» писали крупные издания США, Франции, Германии и Швеции, а тираж расходился на 11 тысяч экземпляров.

Мы говорим и пишем на русском языке. Наше духовное отечество — многострадальная русская культура. И потому мы — русская газета.

Мы живём в Америке. Благодарны этой стране. Чтим её законы. И если понадобится, будем воевать за американскую демократию. И потому мы — американская газета.

Мы — третья эмиграция. И читает нас третья эмиграция. Нам близки её проблемы. Понятны её настроения. Доступны её интересы. И потому мы — еврейская газета.

К английскому языку и американской культуре он так и не привык. Писать получалось о своём, советском, ведь большое видится на расстоянии. Кроме колонок в газете, Довлатов публиковал книги, рассказывающие о его жизни и именно они, пожалуй, создали его мифический образ.

Сюжеты Довлатовских книг тесно связаны с дружескими посиделками, беспросветным алкоголизмом и любовью к женщинам. Его также можно назвать литературным виртуозом по части трагикомедий — никто не может писать так смешно о трагедиях «маленьких людей».

Моя жена говорила:

— Комплексы есть у всех. Ты не исключение. У тебя комплекс моей неполноценности.

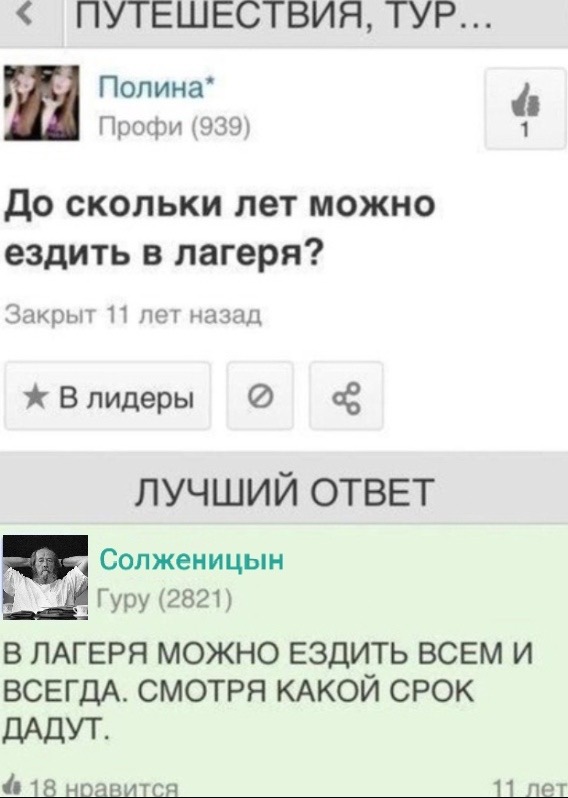

Солженицын против всех

Солженицын, в отличие от Довлатова и Бродского, которые открещивались от диссидентства, всё-таки признавал себя жертвой режима. К тому же, нет человека в русской литературе, к кому бы относились так неоднозначно. Одни восхищаются его стилем, другие критикуют за историческую недостоверность, третьи хвалят за смелость, четвёртые, напротив, ненавидят за агрессивное антисоветское настроение.

На долю Солженицына выпало не меньше бед, чем на предыдущих героев: война, лагеря, рак.

Первый арест Солженицына произошёл в 1945 году из-за критики идей Сталина. В переписке с другом детства он сравнивал сталинский террор с крепостным правом, за что был лишён звания капитана и отправлен в трудовые лагеря на восемь лет, три года из которых отбыл в Казахстане.

Поют ишаки! Поют верблюды! И всё поёт во мне: свободен! свободен!

В лагерях Солженицын работал над будущими трудами и заучивал собственные произведения, сжигая их, потому что хранить было опасно для жизни. После обнаружения опухоли был прооперирован и снова сослан в Казахстан, на юг, где преподавал математику с физикой.

Рак не отступал, поэтому его отправили на лечение в Ташкент, рассказ о котором он увековечил в книге «Раковый корпус». В 1956 году, после доклада Хрущёва о культе личности Сталина, был реабилитирован за отсутствием состава преступления. Добившись расположения Хрущёва, Солженицын стал печататься, но недолго.

После смещения Хрущёва он снова потерял доверие властей и стал издаваться в самиздатах и за рубежом. В это же время работал над книгой «Архипелаг ГУЛАГ»: собирал письма осуждённых и собственные воспоминания. Работа над произведением длилась около десяти лет. За это время он уже успел получить Нобелевскую премию и стать «любимцем» КГБ — за Солженицыным следил спецотдел.

Уже в 1973 сотрудники КГБ задержали помощницу Солженицына, которая рассказала об «Архипелаге», а позже повесилась. Писатель решил незамедлительно публиковать книгу за рубежом в эмигрантском издательстве.

В это время обострились отношения Солженицына с властью, а сам он стал диссидентом с империалистическими взглядами. Всего год спустя, он уже летел в ФРГ, после обвинений в измене родине и лишения советского гражданства. Из ФРГ публицист отправился в Швейцарию, а затем — в США.

С приходом перестройки дело Солженицына стало приобретать другой окрас. В 89-м опубликовали «Архипелаг», а спустя год ему вернули гражданство. В отличие от других невозвращенцев, Александр Исаакович встретил смерть на родине — он вернулся в Россию в 1994 году и умер в 89 лет, пережив войну, репрессии, рак.

Домашка по литре

- Евгения Гинзбург «Крутой маршрут»

- Владимир Буковский «И возвращается ветер»

- Андрей Сахаров «Воспоминания»

- Андрей Синявский «127 писем о любви»

- Александр Гинзбург «Белая книга»

- Иосиф Бродский «Письма Римскому другу», «Меньше единицы», «Полторы комнаты»

- Эллендея Проффер «Бродский среди нас»

- Елена Якович «Прогулки с Бродским и так далее»

- Сергей Довлатов «Чемодан», «Компромисс», «Зона. Записки надзирателя», «Заповедник», «Марш одиноких»

- Александр Солженицын «Один день Ивана Денисовича»,

«Угодило зёрнышко промеж двух жерновов», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ», «Из-под глыб».