Кто ворует искусство и почему это романтизируется?

19 октября 2025 года в парижском Лувре произошло ограбление, которое вызвало широкий резонанс как среди специалистов мира искусства, так и среди широкой общественности. Этот случай вновь поднимает вопрос о безопасности культурного наследия и о том, почему произведения искусства продолжают оставаться объектом столь рискованных преступлений. STEPPE постарается ответить на вопрос, что стоит за новой волной ограблений и почему кража искусства в кино и массовой культуре так часто романтизируется.

Спустя несколько дней после ограбления Лувра появились новые заголовки — «Во Франции снова ограбили музей»: во французском городе Лангр, в музее La Maison des Lumières Denis Diderot, была обнаружена взломанная витрина с коллекцией золотых и серебряных монет.

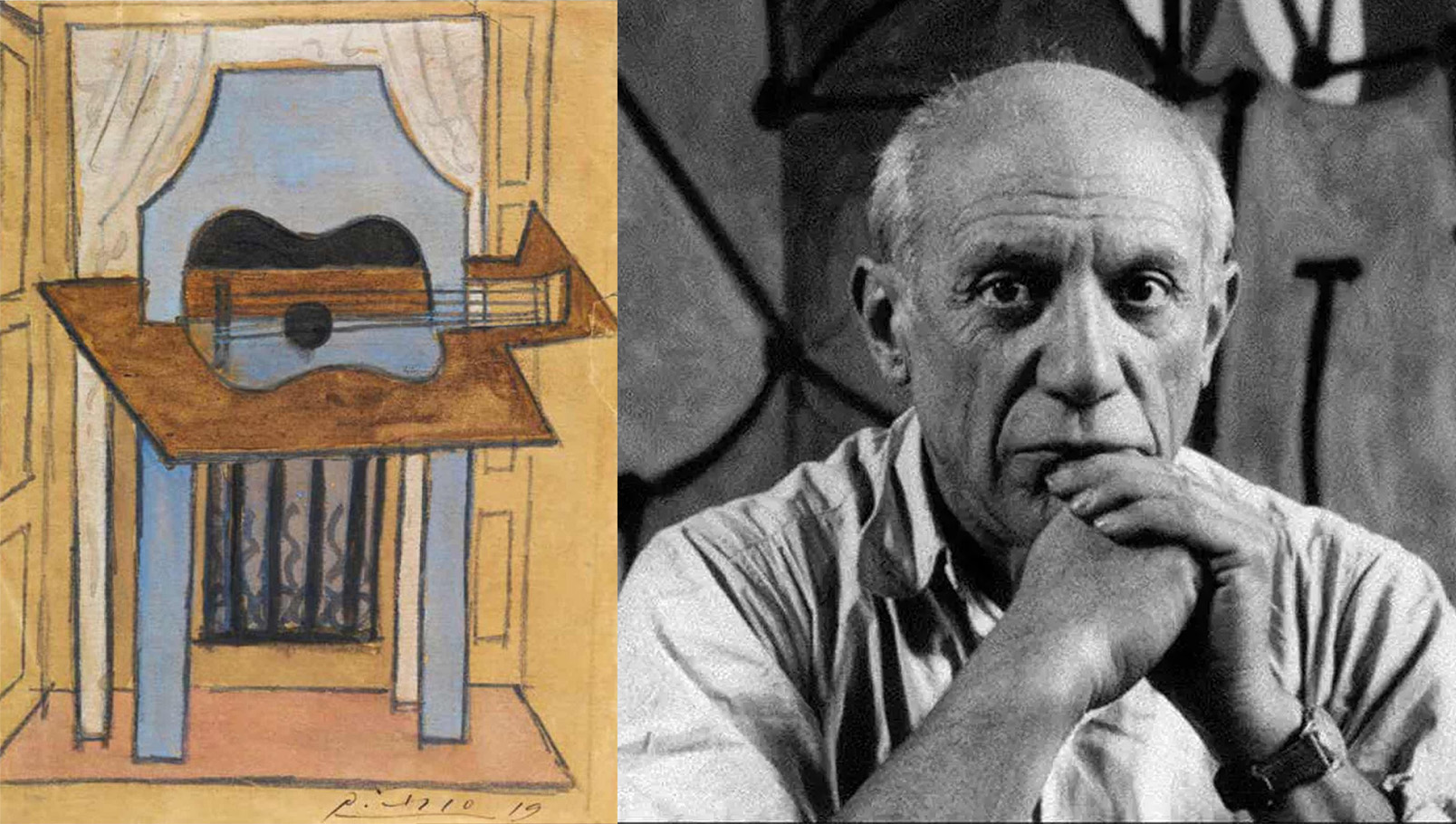

Историю громких краж дополнила пропавшая 17 октября гуашь Пабло Пикассо Still Life with Guitar (1919), застрахованная на 600 тысяч евро. Картина исчезла во время перевозки из Мадрида в Гранаду.

Произведение искусства — символическое «богатство»

Социолог Пьер Бурдье рассуждал о природе искусства. Он называл его формой символического богатства, в которой сосредоточен культурный капитал общества. Культурное наследие в виде произведения искусства существует как носитель социального престижа, а не только как физический артефакт. Через него общество распределяет статус, вкус и власть.

Кража произведения искусства — это присвоение идеи. Это акт не экономический, а культурный — попытка выйти из иерархии, которая сама определяет ценность искусства. Кражу шедевра можно сравнить с хакерской атакой, только на систему: она хоть и не разрушает порядок, но демонстрирует власть над ним.

Такое воровство можно назвать символическим жестом и вызовом, и чем выше статус украденного произведения, тем громче этот вызов звучит.

Кража искусства: Преступление как эстетика

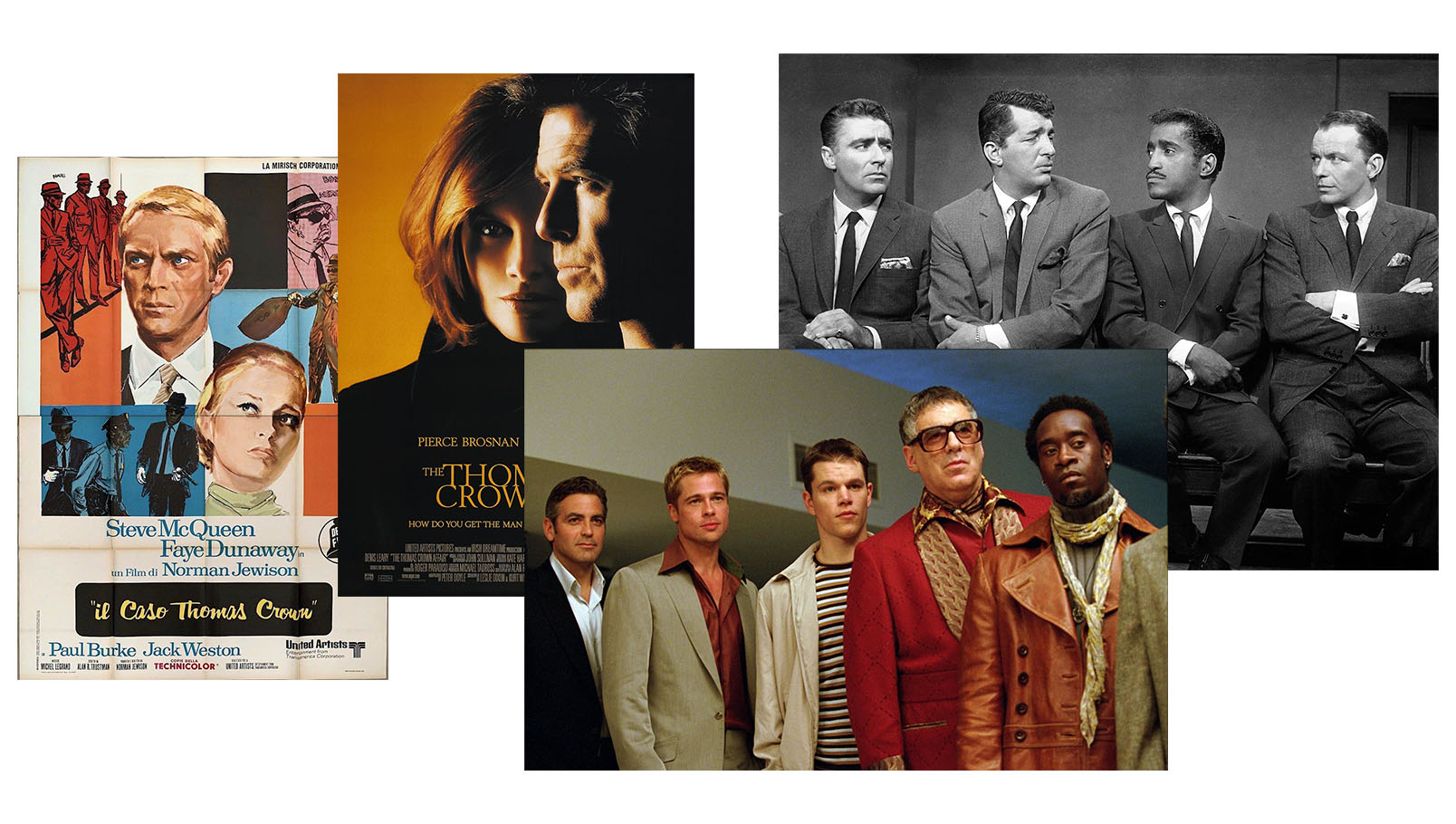

Современные медиа превратили кражу искусства в полноценную эстетику. Заголовки новостей все чаще звучат как названия фильмов или даже как цитаты из них: «ограбление века», «таинственное исчезновение», «ограбление в духе Оушена» и так далее. В кино музейное ограбление часто представлено как тщательно спланированное и «стильное» действие. Благодаря этому преступление символически превращается в спектакль, который легко поддается романтизации. Фильмы вроде The Thomas Crown Affair (1999) и Ocean’s 8 (2018) превращают кражу искусства в перформативный акт. В центре здесь находятся не жадность, а интеллект и стиль.

В литературе и сериалах этот образ только укрепляется. Персонаж Каз Бреккер из вселенной «Шестерки воронов» Ли Бардуго становится символом интеллектуального вора-антигероя. Его стратегия, харизма и моральная амбивалентность вызывают скорее восхищение, чем осуждение. Он становится воплощением того же идеала, что и кинематографические «воры-джентльмены»: нарушитель, обладающий кодексом и вкусом.

Социальные сети усилили этот образ, сделав его частью визуальной культуры. Мемы и эдиты создают новую символику преступления. Ограбление музея теперь может восприниматься как акт дерзкого самовыражения.

В статье Джонатана Фридмана Consuming Desires: Strategies of Selfhood and Appropriation (1991) он анализирует, как современная потребительская культура формирует восприятие преступлений. Особенно это касается преступлений, связанных с искусством и элитной культурой. Они перестают восприниматься только как нарушение закона. Со временем такие акты обретают эстетический слой, что делает их привлекательными и романтизированными в медиа и поп-культуре.

Эстетизация преступления у Фридмана обозначает именно этот процесс. Форма и подача преступления начинают доминировать над его фактическим разрушительным действием. Такой акт превращается в символический перформанс, который зритель воспринимает скорее как элемент культуры, чем как нарушение закона.

«Преступление в искусстве не значит преступление против искусства»

Кража «Моны Лизы» в 1911 году стала поворотным событием, обозначившим переход искусства в сферу массовой символики. До кражи полотно воспринималось как характерный пример искусства эпохи Возрождения. После исчезновения оно превратилось в образ, существующий за пределами живописи. Оно вошло в пространство массовой культуры.

После кражи работы да Винчи началась новая эпоха восприятия искусства. С этого момента ценность произведения стала зависеть и от силы истории, которая его окружает. Медиа превратили утрату в глобальное событие, а возвращение картины — в акт коллективного мифотворчества. Искусство становится частью системы, где ценность определяет не только техническое мастерство автора.

Сегодня любое громкое ограбление обращено не к владельцу или музею, а к аудитории. Ограбление, направленное против институций, в конечном счете укрепляет их символическую власть. Преступление становится частью культурного цикла, где разрушение и созидание неразделимы. Чем громче скандал, тем прочнее закрепляется статус шедевра.

Романтизация краж искусства — это отражение духа времени, где внимание само по себе становится валютой. В ней преступление, обладающее эстетической формой, выглядит действием, способным породить смысл, нежели варварством. Искусство и преступление оказываются связанными общим принципом — стремлением к видимости, к воздействию на зрителя. Ответ на вопрос «кто ворует искусство и почему это романтизируется» лежит не только в психологии преступника (например, с желанием наживы, учитывая, насколько дорого оцениваются подобные кражи), но и в устройстве современной культуры.